Baulicher Brandschutz kann Menschenleben retten

Die größte Gefahr eines Feuers geht bekanntlich nicht von den Flammen aus. Fast 90 Prozent aller Brandopfer sterben an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Bei jedem Brand entwicke...

Die größte Gefahr eines Feuers geht bekanntlich nicht von den Flammen aus. Fast 90 Prozent aller Brandopfer sterben an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Bei jedem Brand entwickeln sich giftige Substanzen, die bereits nach wenigen Atemzügen zum Tod führen können. Vielen Menschen ist diese Tatsache nicht bewusst. Sie unterschätzen die Risiken von Brandrauch und bringen sich dadurch in Gefahr.

In Bezug auf die Toxizität von Brandrauch werden zwei Gruppen unterschieden: Die anorganischen Brandgase und die organischen Zersetzungsprodukte. Zu den anorganischen Gasen zählen Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und nitrose Gase sowie Ammoniak oder Chlorwasserstoff. Organische Brandzersetzungsprodukte sind aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Styrol und Ruß. Die genaue chemische Zusammensetzung des Brandrauchs lässt sich jedoch nicht allein auf Basis des Brandgutes bestimmen. Abhängig von Sauerstoffzufuhr und Temperatur werden so unterschiedliche Gasgemische und -konzentrationen freigesetzt.

Die Wirkung von Rauchgasen auf den Menschen

In allen Phasen eines Brandes kommt es außerdem zur Bildung hochtoxischer Reaktionsprodukte, die auch noch in größerer Entfernung vom Brandherd reizend oder ätzend auf den menschlichen Organismus wirken. „Brandverletzte erleiden in der Regel ein Inhalationstrauma – eine Kombination aus thermischen und toxischen Verletzungen, die durch das Einatmen heißer Rauchgase entstehen“, sagt Dr. Marcus Lehnhardt, Direktor der Universitätsklinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte Bergmannsheil in Bochum.

Viele anorganische Brandgase wirken systemisch-toxisch auf den Menschen, das heißt, sie beeinträchtigen die Funktionen des Blutes und des Nervensystems. Einige dieser Gase sind schwerer als Luft und breiten sich vor allem in niedrigen Räumen schnell aus. Dabei verdrängen sie den lebensnotwendigen Sauerstoff. Die Folge: Der natürliche Gasaustausch der Lunge wird gestört und Kohlenmonoxid und -dioxid reichern sich im Blutkreislauf an.

Reiz- und Ätzgase wie Chlorwasserstoff oder Stickoxide verursachen Verletzungen der Atemwege. Neben oberflächlichen Reizungen der Nasen- und Mundschleimhaut kann es auch zu Schäden der unteren Atemwege kommen und damit zu einem lebensbedrohlichen Lungenödem. „Gewöhnlicher Brandrauch ist so beschaffen, dass die Reizwirkung folgenlos wieder abklingt. Bei speziellen Brandlasten mit einem hohen Chlor- oder Stickstoffanteil durch Kunststoffe, Düngemittel oder Naturfedern sollte der Patient auch nach Abklingen der Symptome über mehrere Stunden überwacht werden“, sagt Dr. Guido Kaiser vom Giftinformationszentrum-Nord an der Universitätsmedizin Göttingen.

Menschliches Verhalten ist nicht berechenbar

Bei einem Brand bleiben für die Räumung eines Gebäudes in der Regel weniger als zehn Minuten, bevor der Rauch zu einer ernsthaften Gefahr wird. In diesem Zeitraum muss der Brand zunächst entdeckt und alarmiert werden, damit gefährdete Personen das Gebäude ohne fremde Hilfe verlassen können. Dieses kurze Zeitfenster stellt insbesondere in öffentlichen Gebäuden wie Versammlungsstätten, Flughäfen oder Einkaufszentren hohe Anforderungen an das Sicherheitskonzept. Neben baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen muss auch das menschliche Fehlverhalten in der Planung berücksichtigt werden.

Analysiert man die Entscheidungsfindung von Menschen, die sich beim Auftreten eines Brandes zur Flucht entschließen wollen, zeigen sich charakteristische Merkmale, die vom gewöhnlichen Entscheidungsverhalten abweichen. Zunächst erhält der Betroffene erste Hinweise darauf, dass seine Situation sich verändert – etwa durch einen plötzlich einsetzenden Feueralarm oder auffälliges Verhalten anderer Personen. Diese Informationen lösen emotionalen Stress aus, weil sie unvollständig, mehrdeutig und ungewöhnlich sind. Hinzu kommt das fehlende Wissen über die tatsächlichen Risiken von Rauch und Hitze. Die Betroffenen nehmen zuerst eine meist abwartende Haltung ein. Erst in einem zweiten Schritt interpretieren sie ihre Situation in Bezug auf ihre Sicherheit und leiten notwendige Maßnahmen ein. Verheerende Brände sind zu diesem Zeitpunkt bereits außer Kontrolle.

„Menschen ergreifen erst dann Sicherheitsmaßnahmen bei Bränden, wenn sie sicher wissen, dass es brennt“, sagt Dr. Laura Künzer, Expertin für menschliches Verhalten in Gefahrensituationen. Hier zeigt sich das Dilemma von Brandschutzübungen. Je öfter jemand an Brandübungen teilgenommen hat, desto eher trifft er Evakuierungsmaßnahmen oder löst Brandalarm aus. Es kann aber auch das Gegenteil eintreten: Der Alarm wird nicht ernst genommen. Dieser Effekt hat unter Umständen zur Folge, dass Menschen eine Räumung verweigern, weil sie den Feueralarm nicht als Sicherheitsrisiko wahrnehmen. Im Brandfall müssen deshalb zusätzliche Maßnahmen greifen, die eine Ausbreitung von Feuer und Rauch verzögern.

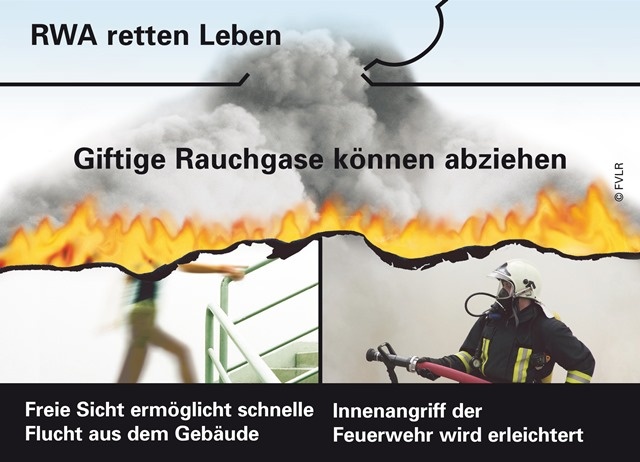

Rauchableitung rettet Menschenleben

In komplexen öffentlichen Gebäuden können selbstschließende Rauchschutztüren nach DIN 18095-1 die Verbreitung von gefährlichen Rauchgasen verhindern. Sie sind zwar nicht feuerfest, werden für eine Rettung in der Brandentstehungsphase mit beginnender Verrauchung jedoch als ausreichend angesehen. Rauchschutztüren eigenen sich insbesondere für kleine Büroräume oder Flurabschnitte.

Größere Räume oder Hallen müssen mit qualifizierten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) ausgestattet werden. Sie sind ein elementarer Bestandteil des Brandschutzkonzeptes und stellen im Notfall einen kontrollierten Rauchabzug sicher. Damit bleibt eingeschlossenen Personen mehr Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Das gilt vor allem für komplexe Gebäudestrukturen, die für große Besucherzahlen ausgelegt sind.

RWA leiten die toxischen Zersetzungsprodukte zuverlässig nach außen ab. Dabei machen sie sich den physikalischen Effekt des thermischen Auftriebs zunutze: Beim Verbrennungsprozess steigt der heiße Rauch nach oben. Strömt im unteren Gebäudebereich ausreichend Frischluft nach, bildet sich in Bodennähe eine stabile raucharme Schicht. Die Anlage muss nach Brandbeginn frühzeitig ausgelöst werden, damit sich bereits in der Brandentstehungsphase eine raucharme Schicht ausbilden kann. Nur dann ist eine ausreichende Sicht für Flucht- und Rettungsmaßnahmen sowie für den Löschangriff der Feuerwehr gewährleistet.

Business Partner

FVLR Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.V.Ernst-Hilker-Str. 2

32758 Detmold

Deutschland

Meist gelesen

Sicherheit im Ernstfall: Wie Unternehmen mit strategischem Personenschutz und Amokprävention Verantwortung übernehmen

Personenschutz & Amokprävention: Strategische Konzepte, Training & Verantwortung für Unternehmenssicherheit

Schließanlagenplanung mit dem Master Key Planner von Dom

Der Dom Master Key Planner vereinfacht den gesamten Prozess der Schließanlagenplanung deutlich. Sowohl die Bestellabläufe als auch die Schließplan-Codierung können damit effizient und strukturiert durchgeführt werden.

GIT SICHERHEIT AWARD 2026 – Die Gewinner stehen fest!

GIT SICHERHEIT AWARD 2026: Die besten Sicherheitslösungen des Jahres – jetzt alle Gewinner im Überblick

Neubau der JVA Münster: BLB NRW setzt neue Maßstäbe für Sicherheit, Resozialisierung und moderne Haftanstalten

Neubau der JVA Münster: Moderne Haftanstalt mit Fokus auf Sicherheit, Resozialisierung und Humanität

Video-Sicherheit & Video-Management: Die Gewinner der Kategorie C beim GIT SICHERHEIT AWARD 2026

GIT SICHERHEIT AWARD 2026: Video-Sicherheit & Video-Management – die innovativsten Lösungen im Überblick